2025年4月11日,我校通识选修课《中华民族共同体概论》师生代表走进湖南省博物院,开启“铸牢中华民族共同体意识教育在湖南”系列实践教学的首站之旅。在中华民族共同体概论课系主任张燮副教授与资深讲解员蔡芝眉的引领下,师生们开启了一场跨越时空的文明对话,在青铜器的斑驳纹饰里触摸华夏血脉,在简牍墨迹中追寻各族先民交融共生的历史印记。

沉浸式课堂:文物中的中华民族“三交”史

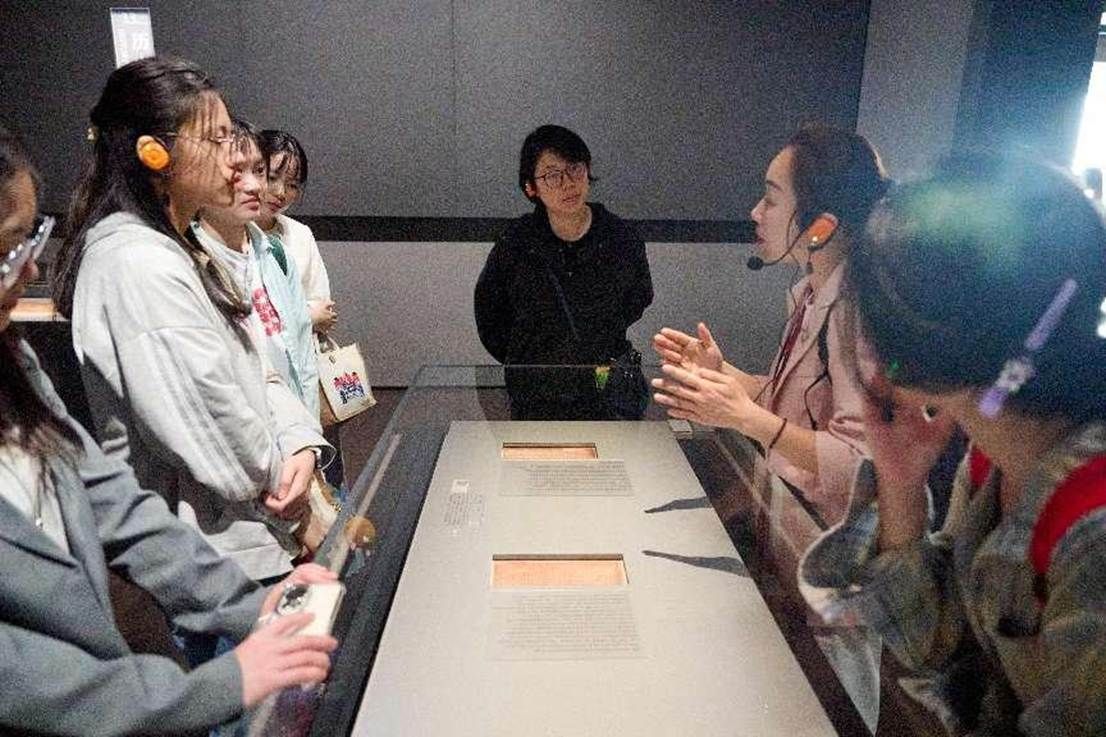

本次实践教学突破传统课堂边界,将教学现场延伸至承载中华五千年文明密码的博物馆场域。在“长沙马王堆汉墓陈列”展区,同学们在辛追夫人的印花敷彩纱直裾丝绵袍前凝神思索,从楚汉文化的绚烂遗珍中解码中华民族“多元一体”的历史印记;在“湖南人——三湘历史文化陈列”展厅,师生们沿着稻作文明、青铜礼器到明清书院的文化轨迹,共同解构湖湘大地“兼收并蓄、和合共生”的文明基因。一件件文物遗存生动展现了中华民族在漫长历史中的交往、交流与交融历史。

具身式体验:场馆中的铸牢中华民族共同体意识教育课

活动中,同学们带着之前掌握的课程知识,在视听中真切感受“文物中的民族融合”,体悟“中华民族”的具体与磅礴。参与实践活动的2023级学生李姿感慨:“在这里,‘共同体’不再是抽象的概念,而是千百年来中华民族共同奋斗、共同生活的真实写照——商周青铜器上百越纹饰与中原纹饰并存,让我们对‘你中有我,我中有你’的民族格局有了更直观的认识;T形帛画天上、人间、地下的三重空间结构中中原与楚地文化元素的融合,反映了汉初文化整合的典型特征;素纱单衣,这件仅49克的汉代禅衣,以精湛的蚕丝织造工艺展现中华服饰文明巅峰,既蕴含楚地飘逸审美,又折射中原礼制文化,吸收了南方百越纺织智慧,成为各民族技艺交融的璀璨结晶。”

陈裕青同学表示,“这件商周时期的皿方罍,是中华灿烂文明和湖湘文化源远流长的绝佳见证。这件国宝历经了长达一个世纪的风雨飘泊才安然归来,背后有着无数令人动容的故事。这些既是中华民族共同体意识的物质见证,更是民族团结精神的集中体现。”

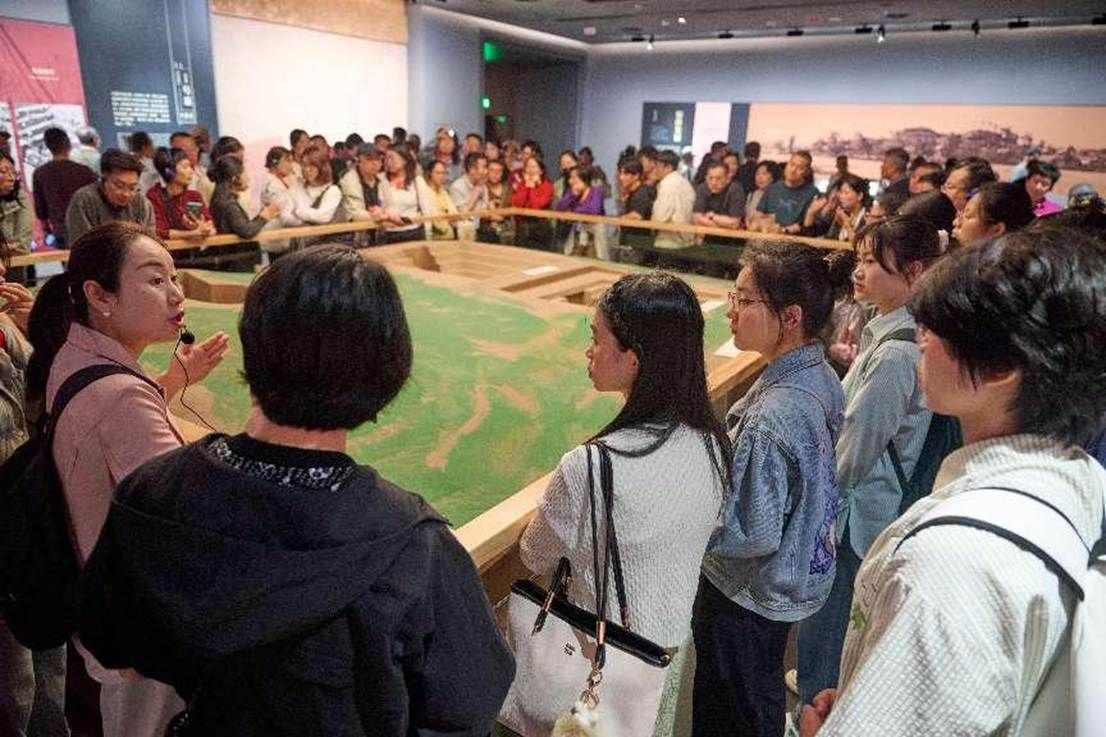

互动式研习:让中华民族共同体意识生根发芽

这场长达三个半小时的互动研习之旅,将“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索” 的精神,如播撒种子一般,深深扎根于师生心间。曾经抽象的“历史描述”与晦涩的“学科术语”,在情景化探究中变得鲜活可感。

于是,“中华文明源远流长”不再是空洞的文字,而是化作辛追夫人墓中精美的丝帛、璀璨的漆器,诉说着千年的匠心传承;“中华民族是中华大地各族人民浸润数千年中华文明,经历长期交往交流交融,在共同缔造统一多民族国家历史进程中形成的、具有中华民族共同体认同的人们共同体”这一概念,在湖湘大地稻作文明的遗迹、青铜礼器的纹路中,显露出清晰的发展脉络;“华夷一体”“共奉中国”的理念,也在各民族文化交融的文物遗存里,展现出跨越时空的深刻内涵。这样的互动式研习,让这些承载着中华民族共同体意识的字句,拥有了丰富的意象与清晰的认知脉络,款款地走进师生的心灵深处,绽放出理解与认同的花朵。

据悉,该课程后续规划组织学生走进长沙市博物馆、橘子洲景区、天心阁、时务学堂等场馆,深入永顺老司城遗址、株洲炎帝陵等地开展实践教学。通过精心构建“课堂+场馆+田野”三维立体化教学体系,打破传统教育边界,推动铸牢中华民族共同体意识教育从理论走向实践、从抽象走向鲜活。寄望“铸牢中华民族共同体意识在湖南”系列实践活动,以文化浸润为墨、历史传承为笔,引导青年学子于湖湘大地的文明肌理中探寻中华民族多元一体的精神密码,让“五个认同”化作青年血脉中的精神基因,催发“中华民族一家亲”的情感共鸣,培育出扎根中华沃土、绽放时代芳华的民族团结之花,让青年一代在传承与创新中,续写中华民族团结奋进、永续发展的时代华章。

(撰稿人:张燮 李姿)

一审:张仁鹏

二审:谭卫华

三审:李超民

湖南师范大学首页

湖南师范大学首页  马克思主义学院

马克思主义学院